各工房の情報は写真をクリックしてください

桐箪笥

田中家具製作所

桐箪笥

田中家具製作所

【本社・ショールーム】

〒596-0004 大阪府岸和田市荒木町2-18-5

TEL.072-443-8835

【工房】

〒596-0002 大阪府岸和田市吉井町1丁目19-8

TEL.072-443-5691

〒596-0004 大阪府岸和田市荒木町2-18-5

TEL.072-443-8835

【工房】

〒596-0002 大阪府岸和田市吉井町1丁目19-8

TEL.072-443-5691

桐たんすの最高峰「大阪泉州桐箪笥」

大阪府の南西部に位置する泉州地域は総桐箪笥発祥の地として300 年の歴史を有し、伝統工芸品として経済産業大臣にも認定され、大阪泉州桐箪笥の9 割以上が岸和田で作られています。 桐は湿気の多い時には、水分を吸い、乾燥時には水分を外に出す性質があります。また、他の木材と違い、桐は弱アルカリ性のため、虫を寄せ付けないという特徴もあります。 密閉性・恒湿性・防虫性に優れた桐箪笥は、他の産地では手に入らない日本が誇れる伝統工芸品です。

大阪府の南西部に位置する泉州地域は総桐箪笥発祥の地として300 年の歴史を有し、伝統工芸品として経済産業大臣にも認定され、大阪泉州桐箪笥の9 割以上が岸和田で作られています。 桐は湿気の多い時には、水分を吸い、乾燥時には水分を外に出す性質があります。また、他の木材と違い、桐は弱アルカリ性のため、虫を寄せ付けないという特徴もあります。 密閉性・恒湿性・防虫性に優れた桐箪笥は、他の産地では手に入らない日本が誇れる伝統工芸品です。

桐たんすの最高峰「大阪泉州桐箪笥」

大阪府の南西部に位置する泉州地域は総桐箪笥発祥の地として300 年の歴史を有し、伝統工芸品として経済産業大臣にも認定され、大阪泉州桐箪笥の9 割以上が岸和田で作られています。 桐は湿気の多い時には、水分を吸い、乾燥時には水分を外に出す性質があります。また、他の木材と違い、桐は弱アルカリ性のため、虫を寄せ付けないという特徴もあります。 密閉性・恒湿性・防虫性に優れた桐箪笥は、他の産地では手に入らない日本が誇れる伝統工芸品です。

大阪府の南西部に位置する泉州地域は総桐箪笥発祥の地として300 年の歴史を有し、伝統工芸品として経済産業大臣にも認定され、大阪泉州桐箪笥の9 割以上が岸和田で作られています。 桐は湿気の多い時には、水分を吸い、乾燥時には水分を外に出す性質があります。また、他の木材と違い、桐は弱アルカリ性のため、虫を寄せ付けないという特徴もあります。 密閉性・恒湿性・防虫性に優れた桐箪笥は、他の産地では手に入らない日本が誇れる伝統工芸品です。

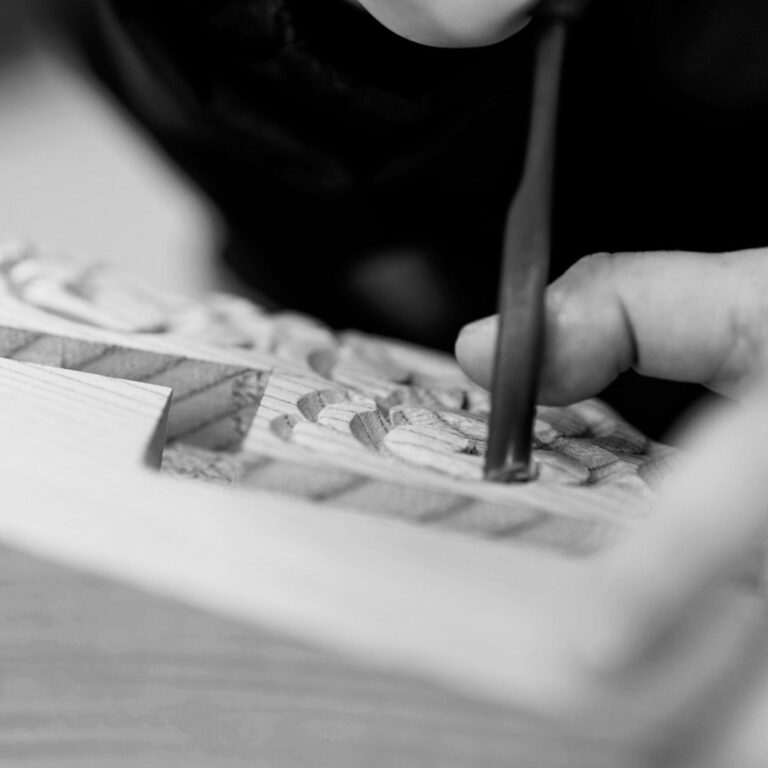

だんじり彫刻

木下彫刻工芸

受け継がれる匠の技「だんじり彫刻」

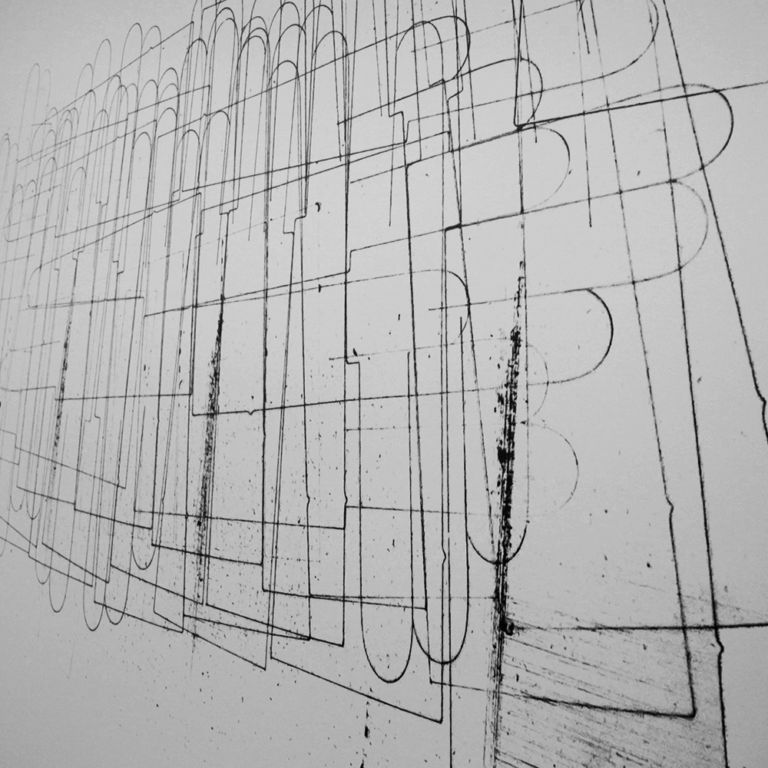

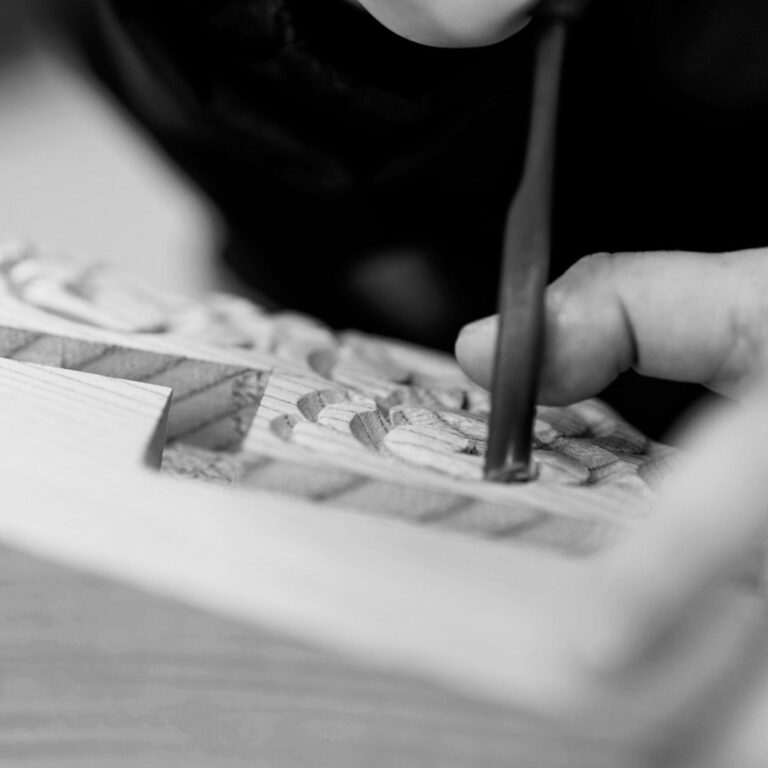

受け継がれる匠の技「だんじり彫刻」 江戸時代中期に始まり、300 年以上の歴史と伝統を誇るだんじり祭。豪快に街中を走り抜ける姿が印象的ですが、「走る芸術作品」とまで言われるほど、細部にまで繊細な彫刻が施されています。 だんじりの彫刻は漆塗りや金箔などを施さずに、欅の木目を活かした仕上がりで、彫刻の種類は、人物や馬、霊獣、そして花鳥もの、から唐草などの文様に至るまで、実に様々なものがあり、戦記物語や神話物語の名 場面を彫刻で表現しています。 彫物の題材に取り上げられる物語は、大衆に親しまれた歌舞伎、人形浄瑠璃、講談での演目が多く、彫刻師はそれらの物語を題材として描かれた錦絵や、絵本(入の読み物)の図柄を参考に下絵を描き、その下絵をもとに立体的な構想を膨らませて欅(けやき)に匠の技を刻み込みます。

受け継がれる匠の技「だんじり彫刻」 江戸時代中期に始まり、300 年以上の歴史と伝統を誇るだんじり祭。豪快に街中を走り抜ける姿が印象的ですが、「走る芸術作品」とまで言われるほど、細部にまで繊細な彫刻が施されています。 だんじりの彫刻は漆塗りや金箔などを施さずに、欅の木目を活かした仕上がりで、彫刻の種類は、人物や馬、霊獣、そして花鳥もの、から唐草などの文様に至るまで、実に様々なものがあり、戦記物語や神話物語の名 場面を彫刻で表現しています。 彫物の題材に取り上げられる物語は、大衆に親しまれた歌舞伎、人形浄瑠璃、講談での演目が多く、彫刻師はそれらの物語を題材として描かれた錦絵や、絵本(入の読み物)の図柄を参考に下絵を描き、その下絵をもとに立体的な構想を膨らませて欅(けやき)に匠の技を刻み込みます。

受け継がれる匠の技「だんじり彫刻」

受け継がれる匠の技「だんじり彫刻」 江戸時代中期に始まり、300 年以上の歴史と伝統を誇るだんじり祭。豪快に街中を走り抜ける姿が印象的ですが、「走る芸術作品」とまで言われるほど、細部にまで繊細な彫刻が施されています。 だんじりの彫刻は漆塗りや金箔などを施さずに、欅の木目を活かした仕上がりで、彫刻の種類は、人物や馬、霊獣、そして花鳥もの、から唐草などの文様に至るまで、実に様々なものがあり、戦記物語や神話物語の名 場面を彫刻で表現しています。 彫物の題材に取り上げられる物語は、大衆に親しまれた歌舞伎、人形浄瑠璃、講談での演目が多く、彫刻師はそれらの物語を題材として描かれた錦絵や、絵本(入の読み物)の図柄を参考に下絵を描き、その下絵をもとに立体的な構想を膨らませて欅(けやき)に匠の技を刻み込みます。

受け継がれる匠の技「だんじり彫刻」 江戸時代中期に始まり、300 年以上の歴史と伝統を誇るだんじり祭。豪快に街中を走り抜ける姿が印象的ですが、「走る芸術作品」とまで言われるほど、細部にまで繊細な彫刻が施されています。 だんじりの彫刻は漆塗りや金箔などを施さずに、欅の木目を活かした仕上がりで、彫刻の種類は、人物や馬、霊獣、そして花鳥もの、から唐草などの文様に至るまで、実に様々なものがあり、戦記物語や神話物語の名 場面を彫刻で表現しています。 彫物の題材に取り上げられる物語は、大衆に親しまれた歌舞伎、人形浄瑠璃、講談での演目が多く、彫刻師はそれらの物語を題材として描かれた錦絵や、絵本(入の読み物)の図柄を参考に下絵を描き、その下絵をもとに立体的な構想を膨らませて欅(けやき)に匠の技を刻み込みます。

だんじり彫刻

木彫刻 原

だんじり彫刻

だんじり(地車)は、千を越えるパーツを組み合わせて作られて おり、そのひとつひとつに繊細な彫刻が施されています。 だんじり彫刻は祭りで見せる勇壮な姿だけでなく、その彫刻自体 も芸術作品として鑑賞されていて、彫刻師の技術と地域の文化や 歴史を伝える役割も担っています。題材は、神話・軍記物・霊獣 ・動植物・波や雲などが用いられ各地域のだんじりにより題材や 表現方法に特徴があります。 だんじりと言っても泉州地域だけでなく他府県の各地域にも様々 な形のだんじりがあり、太鼓台・屋台などの彫刻にも幅広く携わ っています。

だんじり(地車)は、千を越えるパーツを組み合わせて作られて おり、そのひとつひとつに繊細な彫刻が施されています。 だんじり彫刻は祭りで見せる勇壮な姿だけでなく、その彫刻自体 も芸術作品として鑑賞されていて、彫刻師の技術と地域の文化や 歴史を伝える役割も担っています。題材は、神話・軍記物・霊獣 ・動植物・波や雲などが用いられ各地域のだんじりにより題材や 表現方法に特徴があります。 だんじりと言っても泉州地域だけでなく他府県の各地域にも様々 な形のだんじりがあり、太鼓台・屋台などの彫刻にも幅広く携わ っています。

だんじり彫刻

だんじり(地車)は、千を越えるパーツを組み合わせて作られて おり、そのひとつひとつに繊細な彫刻が施されています。 だんじり彫刻は祭りで見せる勇壮な姿だけでなく、その彫刻自体 も芸術作品として鑑賞されていて、彫刻師の技術と地域の文化や 歴史を伝える役割も担っています。題材は、神話・軍記物・霊獣 ・動植物・波や雲などが用いられ各地域のだんじりにより題材や 表現方法に特徴があります。 だんじりと言っても泉州地域だけでなく他府県の各地域にも様々 な形のだんじりがあり、太鼓台・屋台などの彫刻にも幅広く携わ っています。

だんじり(地車)は、千を越えるパーツを組み合わせて作られて おり、そのひとつひとつに繊細な彫刻が施されています。 だんじり彫刻は祭りで見せる勇壮な姿だけでなく、その彫刻自体 も芸術作品として鑑賞されていて、彫刻師の技術と地域の文化や 歴史を伝える役割も担っています。題材は、神話・軍記物・霊獣 ・動植物・波や雲などが用いられ各地域のだんじりにより題材や 表現方法に特徴があります。 だんじりと言っても泉州地域だけでなく他府県の各地域にも様々 な形のだんじりがあり、太鼓台・屋台などの彫刻にも幅広く携わ っています。

つげ櫛

西出櫛工業

和泉櫛(近木櫛)の由来

和泉が櫛の名産地であることは寛永十五年(一六三八年)の俳書の風俗についても記した「毛吹草」に出ており、その和泉櫛を昔ながらに作っているのは貝塚市とその周辺です。

皇紀一二三〇年頃、欽明天皇の御代に八種類の櫛作りの器具を持った異国人が貝塚市二色の浜に漂着し里人に櫛の製法を伝授したのに始まり全国生産の八〇%を超える生産高を誇るまでに発展致しました。我々の祖先がその徳を感謝して二色の浜に八品神社と称する一字を建立して今も住民の信仰を集めています。その和泉櫛は貝塚特異の産業として宝永七年(一七一〇年頃)已に一一九人の職工がいたといわれ、宮中、院の御所、近衛家、春日大社等にも納入された記録が残っています。

和泉櫛(近木櫛)の由来

和泉が櫛の名産地であることは寛永十五年(一六三八年)の俳書の風俗についても記した「毛吹草」に出ており、その和泉櫛を昔ながらに作っているのは貝塚市とその周辺です。 皇紀一二三〇年頃、欽明天皇の御代に八種類の櫛作りの器具を持った異国人が貝塚市二色の浜に漂着し里人に櫛の製法を伝授したのに始まり全国生産の八〇%を超える生産高を誇るまでに発展致しました。我々の祖先がその徳を感謝して二色の浜に八品神社と称する一字を建立して今も住民の信仰を集めています。その和泉櫛は貝塚特異の産業として宝永七年(一七一〇年頃)已に一一九人の職工がいたといわれ、宮中、院の御所、近衛家、春日大社等にも納入された記録が残っています。

和泉が櫛の名産地であることは寛永十五年(一六三八年)の俳書の風俗についても記した「毛吹草」に出ており、その和泉櫛を昔ながらに作っているのは貝塚市とその周辺です。 皇紀一二三〇年頃、欽明天皇の御代に八種類の櫛作りの器具を持った異国人が貝塚市二色の浜に漂着し里人に櫛の製法を伝授したのに始まり全国生産の八〇%を超える生産高を誇るまでに発展致しました。我々の祖先がその徳を感謝して二色の浜に八品神社と称する一字を建立して今も住民の信仰を集めています。その和泉櫛は貝塚特異の産業として宝永七年(一七一〇年頃)已に一一九人の職工がいたといわれ、宮中、院の御所、近衛家、春日大社等にも納入された記録が残っています。

香川県東かがわ市は、ファッション・防寒・各種スポーツ用手袋を中心に国内生産90%の占有率を誇る世界でも類を見ない手袋の一大産地です。

明治時代から始まり、130 年を超える東かがわ市の手袋産業は、長い年月のなかで時代によって変わるニーズに応えてきました。

商品の多様さ、品質の高さなどから、国内はもちろんのこと、世界でも屈指の手袋総合産地として知られるようになっています。

竹材細工

竹虎 山岸竹材店

虎竹自動車プロジェクト

竹と日本人は長い歴史と付き合いがあり、昔から暮らしの中でなく てはならない身近な素材でした。ところが、近年のライフスタイル の変容や新素材の登場により急速に斜陽化し縮小を続ける竹業界…。 環境にも人にも優しい竹を多くの人に知っていただきたい。 日本人にずっと寄り添って来た竹を見直して欲しい。 竹に携わる全ての人に、新しい竹の時代を信じてほしい。 虎竹自動車プロジェクトは、そんな竹のような真っ直ぐな志でスタ ート。全国でも非常に珍しい「虎斑竹(とらふだけ)」を使い、 竹のしなやかさ、強さ、可能性を知っていただくために環境に優し い電気自動車をベースにした車を製作しました。

竹と日本人は長い歴史と付き合いがあり、昔から暮らしの中でなく てはならない身近な素材でした。ところが、近年のライフスタイル の変容や新素材の登場により急速に斜陽化し縮小を続ける竹業界…。 環境にも人にも優しい竹を多くの人に知っていただきたい。 日本人にずっと寄り添って来た竹を見直して欲しい。 竹に携わる全ての人に、新しい竹の時代を信じてほしい。 虎竹自動車プロジェクトは、そんな竹のような真っ直ぐな志でスタ ート。全国でも非常に珍しい「虎斑竹(とらふだけ)」を使い、 竹のしなやかさ、強さ、可能性を知っていただくために環境に優し い電気自動車をベースにした車を製作しました。

虎竹自動車プロジェクト

竹と日本人は長い歴史と付き合いがあり、昔から暮らしの中でなく てはならない身近な素材でした。ところが、近年のライフスタイル の変容や新素材の登場により急速に斜陽化し縮小を続ける竹業界…。 環境にも人にも優しい竹を多くの人に知っていただきたい。 日本人にずっと寄り添って来た竹を見直して欲しい。 竹に携わる全ての人に、新しい竹の時代を信じてほしい。 虎竹自動車プロジェクトは、そんな竹のような真っ直ぐな志でスタ ート。全国でも非常に珍しい「虎斑竹(とらふだけ)」を使い、 竹のしなやかさ、強さ、可能性を知っていただくために環境に優し い電気自動車をベースにした車を製作しました。

竹と日本人は長い歴史と付き合いがあり、昔から暮らしの中でなく てはならない身近な素材でした。ところが、近年のライフスタイル の変容や新素材の登場により急速に斜陽化し縮小を続ける竹業界…。 環境にも人にも優しい竹を多くの人に知っていただきたい。 日本人にずっと寄り添って来た竹を見直して欲しい。 竹に携わる全ての人に、新しい竹の時代を信じてほしい。 虎竹自動車プロジェクトは、そんな竹のような真っ直ぐな志でスタ ート。全国でも非常に珍しい「虎斑竹(とらふだけ)」を使い、 竹のしなやかさ、強さ、可能性を知っていただくために環境に優し い電気自動車をベースにした車を製作しました。

©2025 LOCAL JAPAN All Rights Reserved.